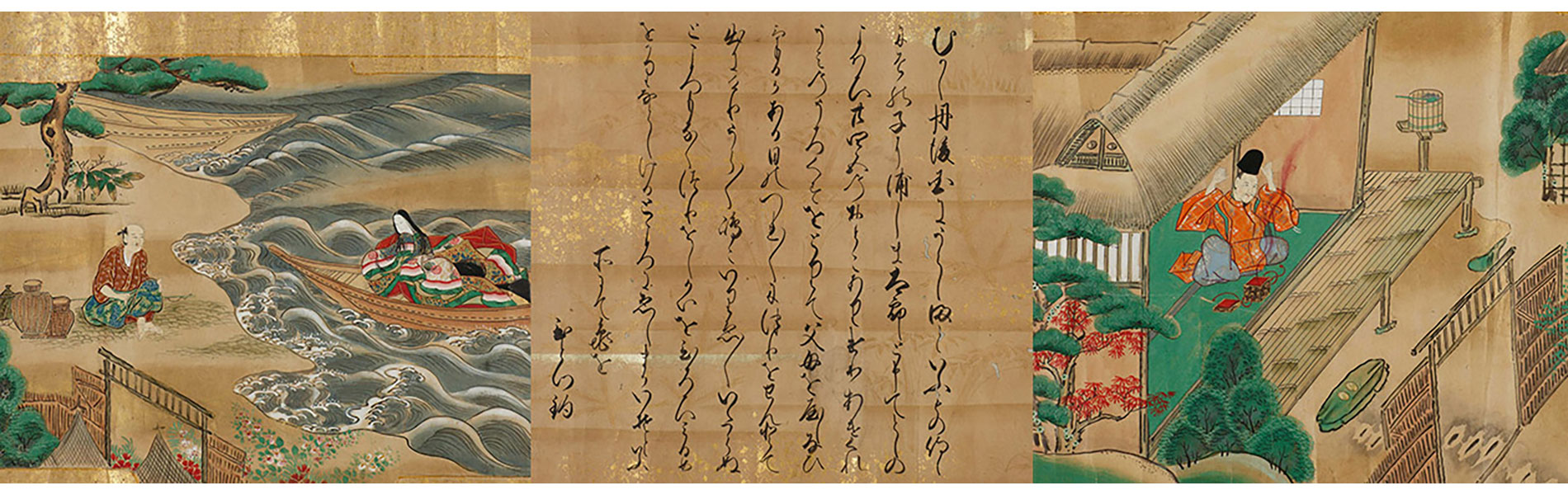

伝統文書は”遠くから観るだけ”から”手元で触れる”時代へ

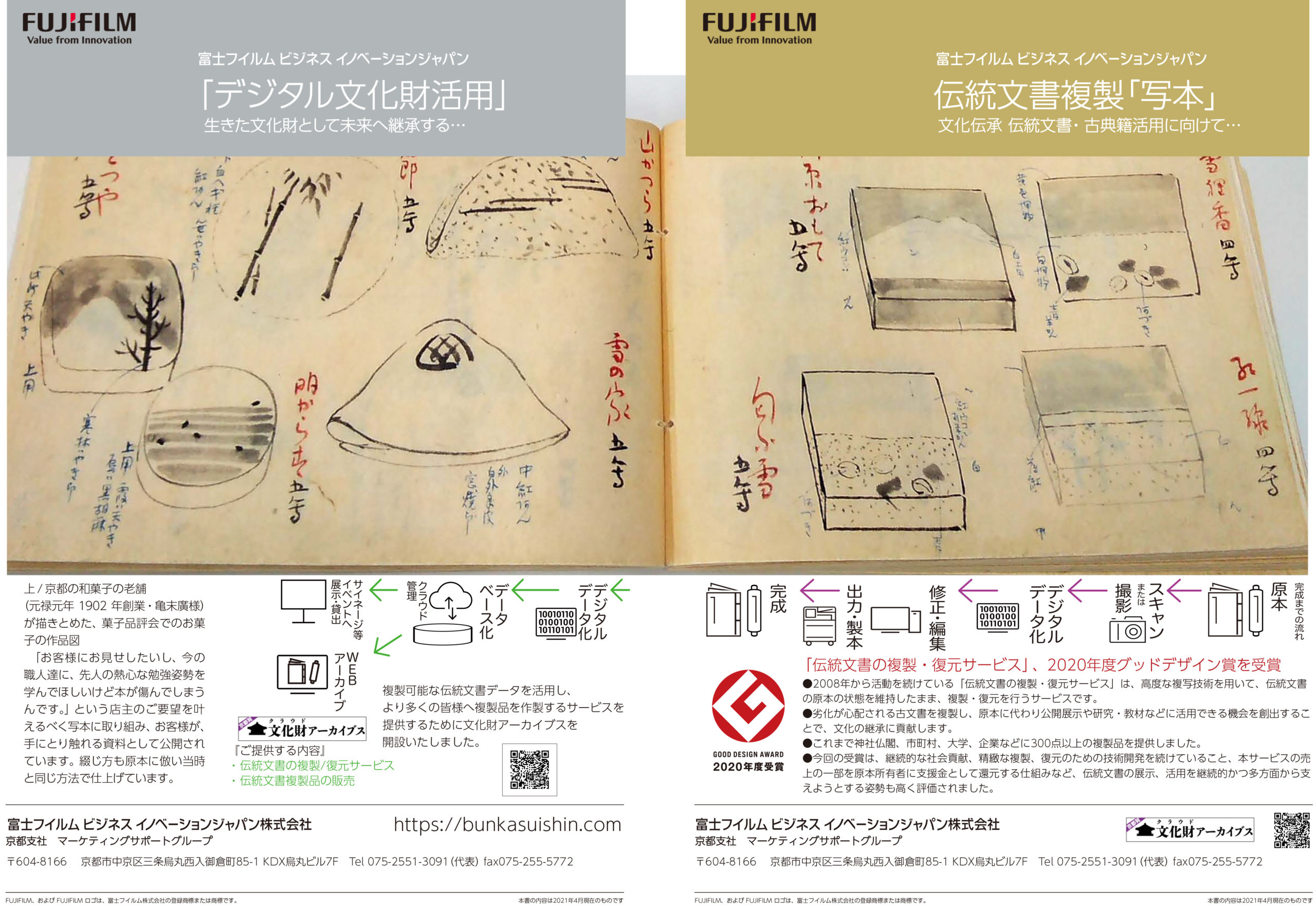

富士フイルムビジネスイノベーションジャパンは、複製可能な伝統文書データを活用し、より多くの皆様へ複製品を作製するサービスを提供するために文化財アーカイブスを開設いたしました。厳重に管理、保管されている本物を守りながら、大切な日本の文化を継承する活動をご支援いたします。

当社は、これまで「時を超えた価値あるコミュニケーション」として、多くの伝統文書の複製物作成による社会貢献活動を実施してきました。この度、伝統文書所有者の皆様方のご協力も得て、さらに未来へつなぐ活動に広げて行くために本取り組みを始めることにしました。このさらに未来へつなぐ活動のスキームがグッドデザイン賞を受賞しました。詳細はこちらからご確認ください。

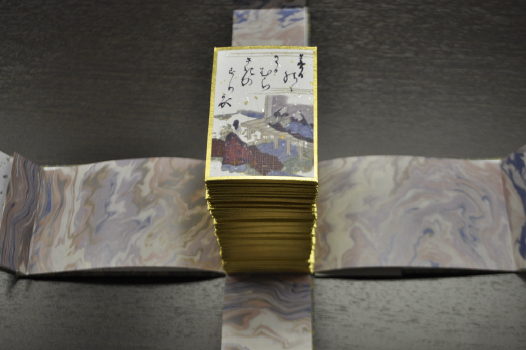

リアルな伝統文書複製物により、多くの人が手に触れる等の幅広い活用を実現し、先人の知恵や重要なメッセージが読取れる、その価値をご提案させていただきます。

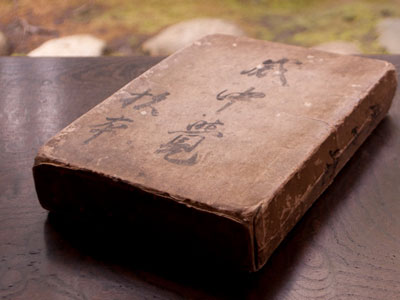

複製古文書作製の始まりは京都から

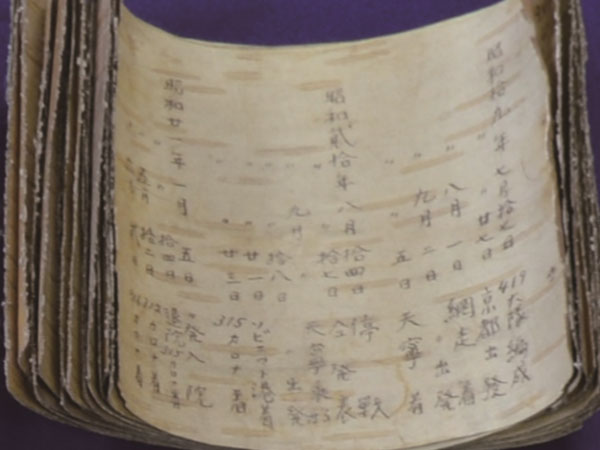

奈良屋杉本家様は江戸中期「奈良屋」の屋号で創業し栄えた呉服商で、京町屋の家屋は初めて国の重要文化財に指定され、今でも暮らしながらその文化財を財団法人奈良屋記念杉本家保存会が守り伝えています。この杉本家に伝わる「歳中覚」(さいちゅうおぼえ)は、江戸時代から続く京都の商売の習慣やしきたりを書き留めた備忘録で、献立から年中行事の作法に至るまで、細かく記されています。今でもこれを参考に江戸時代の祭事研究や料理再現に用いられています。「このような市井(しせい)の古文書こそ、京都1200年の歴史を支えてきた文化財だ。ここは先人の工夫や美意識が詰まっている。後世にしっかり伝承しよう。」から始まりました。

時を越えて 本物を伝えよう

「当社の最新技術を用い、伝統文書の複製・復元の活用により失われつつあるかけがえのない文化の発掘 開示されていない伝統文書の公開 先人の教え・知恵・技・思いや気持ちの伝承 時を超えた価値あるコミュニケーションを推進し、文化の伝承に貢献する」ことです。これまで神社仏閣、市町村、大学、企業などに250点以上の複製品やデジタルでの活用を提供しており、現在もデジタル複合機と当社の最新技術により、「観る・触る・創る」、日本の伝統文化伝承と活用において新たなコミュニケーションを提案しております。(復元した伝統書籍:300冊/巻、復元した一番古い伝統文書:約788年前鎌倉時代)

複製作製サービス、複製品提供販売の目的

① 歴史文化の研究・教育に役立てていただくため

② 人々が実際に見て、触って、ときに教材などとして活用いただくため

③ 所有者・学芸員・資料館様へ文化財活用のための経済的なご支援をさせていただくため

継続的な社会貢献への取り組みの考えが複製作製サービス、複製品提供販売の目的のベースになっています。この考えがグッドデザイン賞の受賞に繋がっています。

当社の複製作製サービスの特徴

持続可能な開発目標(SDGs)への支援

私たちは、複製可能な伝統文書データを活用し、より多くの皆様へ複製品を作成するサービスを通じて、教育・地域経済・技術革新・地方創生などに貢献し、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

複製サービス カタログのご紹介

複製サービスのカタログをダウンロードできます。ご自由にご覧下さい。

ご利用方法

ご質問や確認事項はお問い合わせフォームに必要事項をご記入いただき、メッセージ欄に(例えば、伊勢物語カルタ希望、制作料は?など)お気軽にお問い合わせください。

納期や必要な経費などをしっかり打ち合わせした上で制作にかかります。

最近のトピックス

-

お知らせ

お知らせ

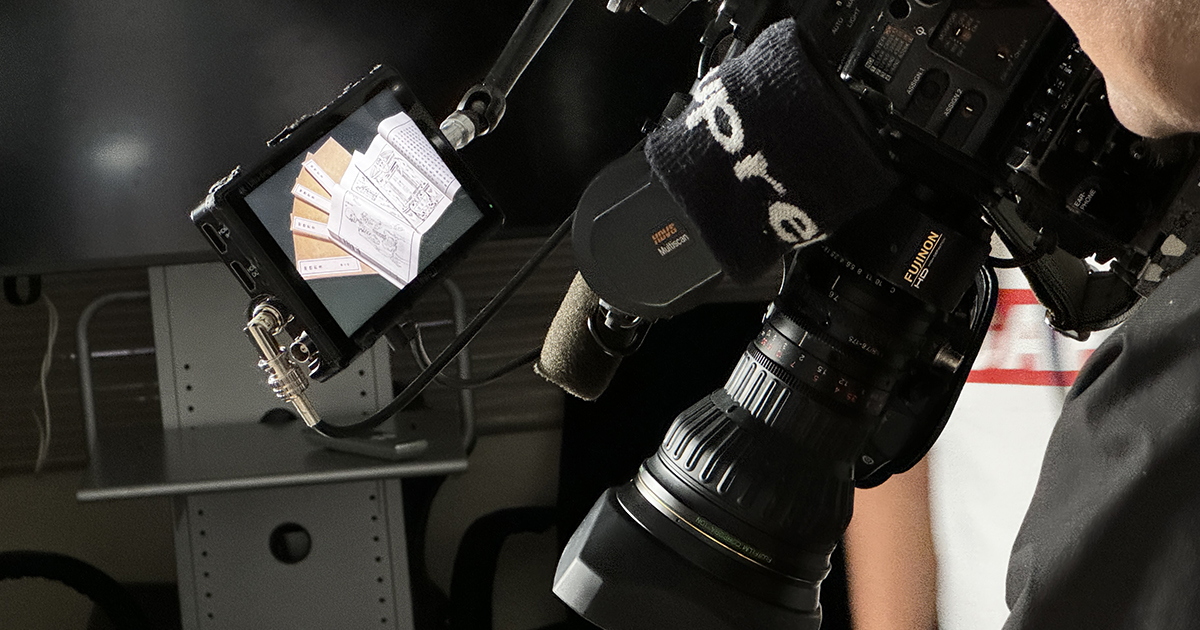

マスコミの取材を受けました

「Core Kyoto(コアー・キョート)」は、NHKワールドTVで放送されている京都の魅力を紹介する紀行番組です。その番組の中で私たちの活動が紹介されました。 -

お知らせ

お知らせ

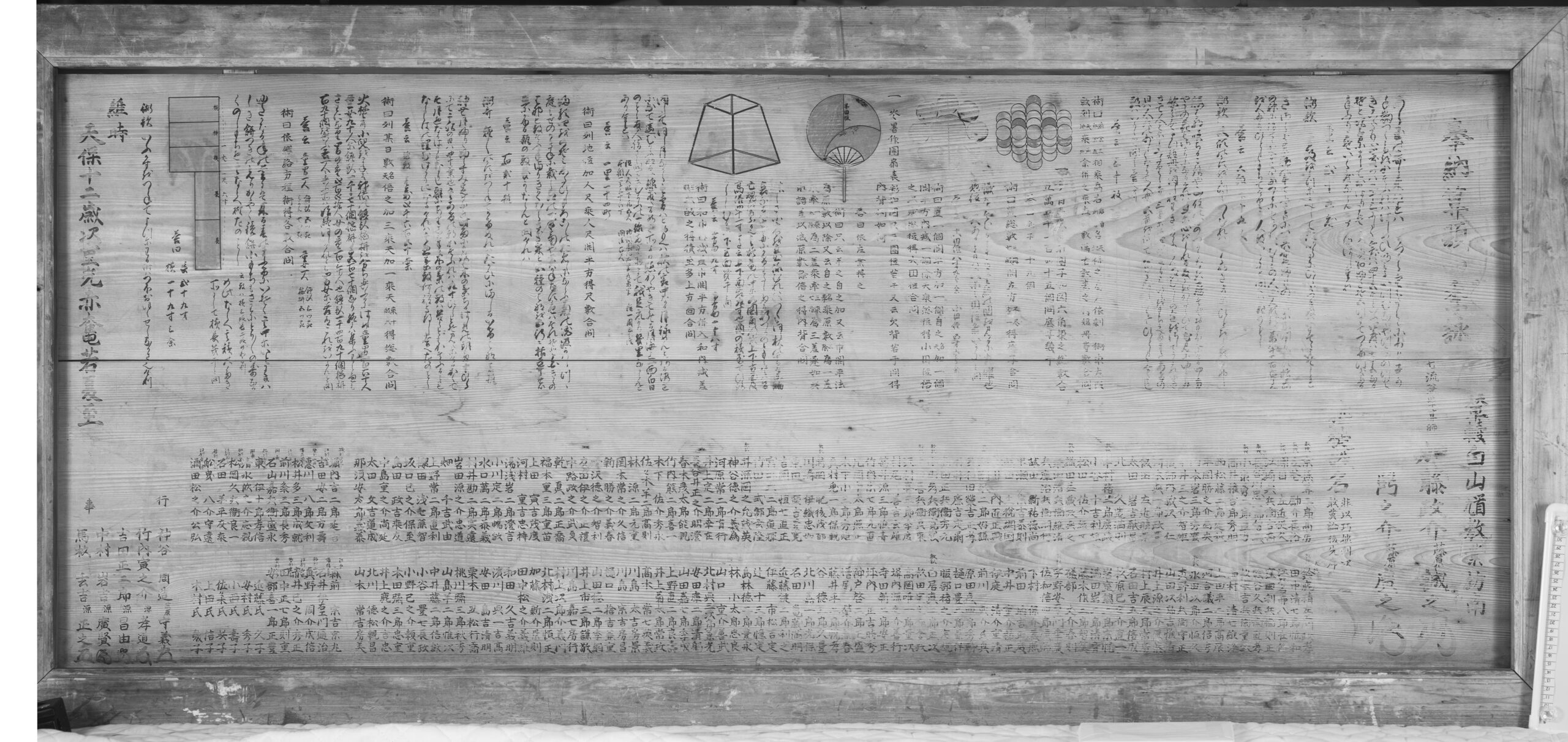

安井金比羅宮 江戸時代に奉納された算額を復元

江戸時代後期の天保12年(1841年)に安井金比羅宮奉納された算額を高精細の赤外線カメラで撮影することにより、絵馬に残っている文字や絵を写しだし、画像を修正編集して合板に最新技術で印刷することで復元しました。 -

お知らせ

お知らせ

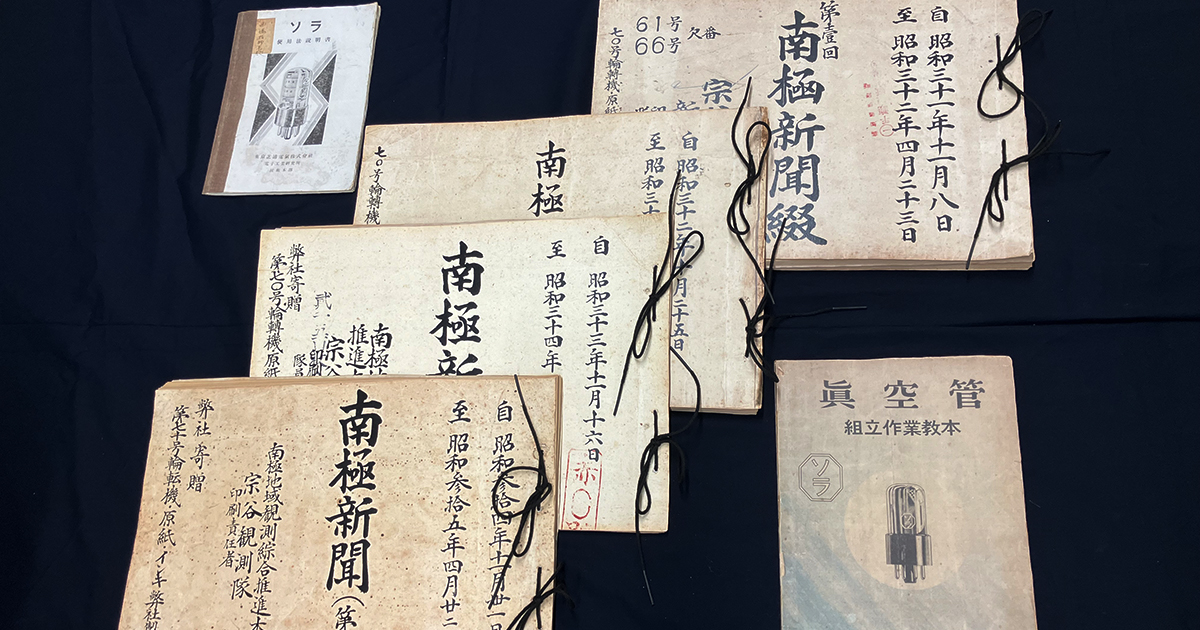

滋賀県東近江市所有資料 文化財保全のため複製を作製

東近江市が運営する「ガリ版伝承館」と「西堀栄三郎記念 探検の殿堂」が保有する「南極新聞」「真空管」「ソラ」を当社が複製しました。 -

お知らせ

お知らせ

智積院宝物館 「桜図」「楓図」(国宝)の複製に協力

真言宗智山派総本山智積院宝物館では、長谷川等伯一門による国宝障壁画が常時公開されています。安土桃山時代を代表する絵師の長谷川等伯、久蔵親子が描いたとされる「楓図」「桜図」(国宝)の複製作製に協力いたしました。 -

お知らせ

お知らせ

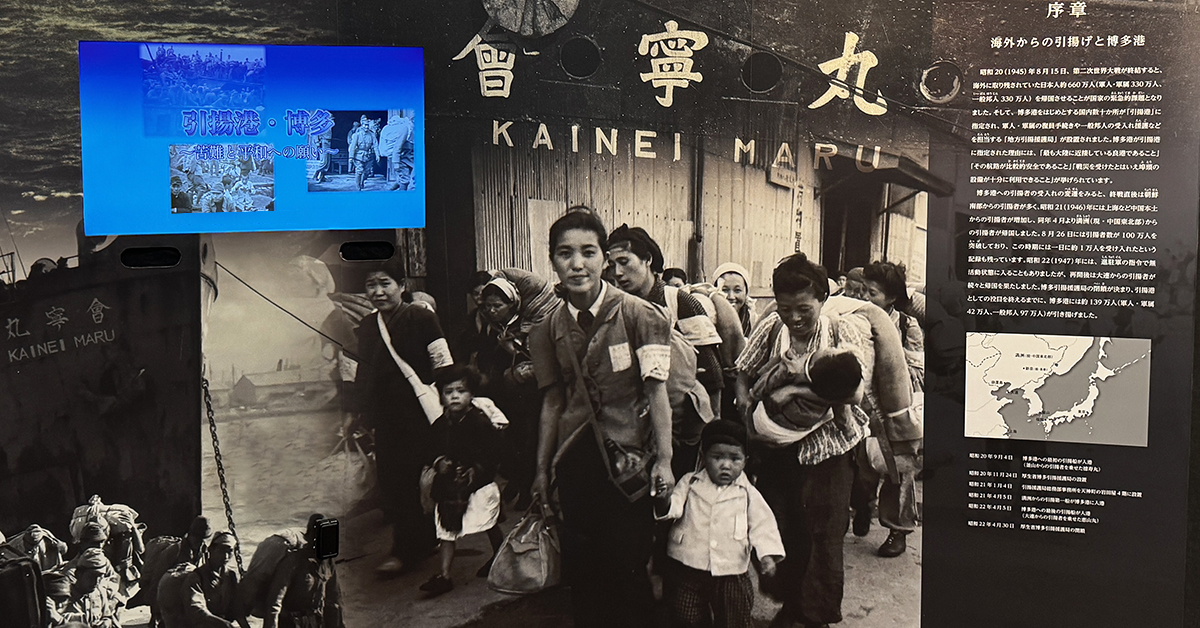

資料展「引揚港・博多」 ー 苦難と平和への願い ー

博多港は、終戦後、国内最大級の引揚港でした。引揚者から、当時の貴重な資料が福岡市に寄贈されています。経年劣化が進む資料を適切に保存するため、その一部を当社が複製し、『 資料展「引揚港・博多」』で展示公開されています。 -

お知らせ

お知らせ

「日本の伝統文化を守り育てる」(鳩居堂様の理念)

国宝もより多くの人が日本の文化や歴史の魅力に触れ、文化財への理解が深まればという鳩居堂 熊谷社長の思いから、伝藤原行成筆仮名消息(国宝:鳩居堂所蔵)を当社が複製し、鳩居堂本店にて公開されています。